「脱中国依存」という言葉が、今や国際経済や企業戦略の最前線に登場するようになりました。かつては「世界の工場」として多くの国と企業を引きつけてきた中国ですが、米中対立の激化、台湾有事への懸念、新型コロナによる供給網の混乱といった複数の要因が重なり、過度な依存のリスクが顕在化しています。

特に日本では、高市政権による経済安全保障政策の強化や、地政学的発言のインパクトが、企業経営に大きな転換を迫っています。関西のように中国との経済的・歴史的つながりが深い地域では、対応の難しさも浮き彫りになっています。

本記事では、なぜ今「脱中国依存」が避けられないのかを、国際情勢、政策動向、企業戦略の観点から多角的に読み解いていきます。

脱中国依存の定義と国際社会の新たな経済戦略

近年、「脱中国依存」という言葉が国際政治・経済の場面で急速に使われるようになりました。これまで中国は「世界の工場」として、製造業から原材料の調達まで多くの国の経済を支えてきましたが、その構造に再検討の動きが広がっています。供給網の分断リスクや、経済的圧力を外交手段として用いる中国の戦略に対し、各国が“依存からの脱却”を前提に動き始めたのです。

ここではまず「脱中国依存」が意味するものを明らかにし、世界がどのようにこの課題に向き合い始めているのかを概観します。

脱中国依存とは何か──リスク管理の再定義

脱中国依存とは、特定の資源や製品、製造拠点、市場における中国への過度な依存状態から脱却しようとする動きのことを指します。これは単なる取引先の変更ではなく、地政学的リスクや経済安全保障上の懸念を背景とした、国を挙げたサプライチェーン再構築の一環です。

ここで重要なのが「戦略的依存」という考え方です。これは、依存を完全に断ち切るのではなく、政治・経済リスクを勘案しながら、重要な分野については主導権を自国・自社側に残す構造を作ることを意味します。つまり、相互依存を前提としつつも、決定的な影響を受けないバランスを保つことが求められているのです。たとえば、半導体の一部工程は国内で確保しつつも、量産は信頼できるパートナー国と分担するなど、経済的合理性と安全保障の両立を図る形がその一例です。

特に注目されるのは、レアアースや半導体、医薬品の原材料といった戦略的物資の分野です。これらの物資が一国、特に中国に過度に依存していることは、平時には効率的でも、有事には重大なボトルネックとなり得ます。各国はこの“脆弱性”に対する備えとして、脱中国依存を戦略的に進めています。

ここで注意すべきは、「脱中国依存」が中国との完全な関係断絶を意味するわけではないという点です。依然として中国市場には多くのビジネス機会があり、たとえば高齢化市場やグリーン産業分野では、むしろ協業が必要とされる場面もあります。重要なのは、一極集中ではなく選択肢を持つこと、そして政治リスクを想定したうえで関係を再設計することです。

デリスキングとデカップリング──混同される概念

この議論の中で重要なのが、「デカップリング」と「デリスキング」という二つの概念の違いです。デカップリングは、中国との経済的関係を完全に断ち切ることを意味します。つまり、輸出入の取引やサプライチェーン上の依存をゼロにする、極めて強硬な経済戦略です。しかしこの手法は、実行に伴うコストや影響が非常に大きく、現実的には困難な側面も多くあります。

一方、デリスキングは、依存を減らしつつも一定の経済的関係を維持しながら、リスクを分散するという考え方です。たとえば、中国以外の調達先を増やしたり、製造工程を複数国に分散させることで、特定国に依存しすぎない仕組みを構築します。これは、サプライチェーンの柔軟性と安定性を保ちつつ、万が一の事態にも備える戦略的なアプローチといえます。

実際、アメリカは一時期、対中戦略としてデカップリングを強調していましたが、現在ではより現実的な選択肢としてデリスキングに方針をシフトしています。EUや日本も同様に、完全な切り離しではなく、戦略的な関与を前提としたリスク分散を重視する姿勢を取っています。

このように、経済安全保障をめぐる議論の中では、デカップリングとデリスキングの使い分けが今後ますます重要になっていきます。両者の背景や違い、そして国際社会でどのように語られているかについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

国際社会の動きと各国の方向性

各国がどのように脱中国依存を推進しているかを比較すると、その戦略と優先度の違いが浮き彫りになります。以下の表は、日本・アメリカ・EUそれぞれが採っている主要政策の概要を示したものです。

| 国・地域 | 政策名称 | 主な目的 | 代表的な施策 |

|---|---|---|---|

| 日本 | 経済安全保障推進法 | 特定物資の安定供給と製造基盤強化 | サプライチェーン補助金、加工拠点の国内整備 |

| アメリカ | CHIPS法 / IPEF | 半導体・重要部材の米国回帰と同盟国連携 | 半導体製造への巨額支援、技術輸出管理 |

| EU | 重要原材料法(CRMA) | レアアース等の域内確保と加工強化 | 2030年までに加工40%、リサイクル15%目標 |

各国は中国の供給力を代替する形ではなく、分散と強靱化を軸にした構造再編に取り組んでいます。

アメリカは、半導体製造を自国回帰させる「CHIPS法」によって製造拠点への大規模投資を進め、同時に中国への技術輸出規制を強化しています。また、IPEFを通じて同盟国と連携した供給網再構築を志向しています。

EUは「重要原材料法(CRMA)」を策定し、リチウムやレアアースといった戦略鉱物を域内で調達・加工する目標を明文化。過度な中国依存を減らす数値基準を設け、政策的な明確性を重視しています。

日本は、経済安全保障推進法により、半導体、蓄電池、医薬品などを「特定重要物資」に指定。供給先の多様化と製造工程の国内回帰を進め、民間企業への補助や情報提供によって脱中国依存を支援しています。

経済と外交が交差する新しい政策領域

これらの動きの本質は、経済安全保障がもはや経済政策にとどまらず、外交・安全保障の一環として捉えられているという点にあります。とりわけ、台湾有事の可能性が現実味を帯びる中、日本を含むアジア太平洋諸国では、中国リスクが地政学的脅威として顕在化しています。

脱中国依存の動きは、単に「サプライチェーンの話」ではなく、国家戦略レベルでの再構築へと発展しています。企業もまた、自社の調達・製造拠点・販売チャネルを、安全保障リスクという視点から見直すことが避けられない時代に入ったのです。

脱中国依存が及ぼす地域経済への影響

脱中国依存の流れは、国家レベルの経済安全保障政策にとどまらず、日本の地域経済にも着実に影響を及ぼしつつあります。とくに製造業や観光業など、中国との経済的結びつきが深かった地方では、調達網の再構築、人的交流の変化、投資先の見直しなど、既存の経済構造を見直す動きが進んでいます。

本章では、そうした動きがどのように地域ごとの企業や自治体の戦略に波及しているかを整理しながら、地方経済の中長期的な課題と展望について考察していきます。

地域経済の構造に変化をもたらす脱中国依存

これまで日本の地方経済は、コスト競争力や市場拡大の観点から中国との経済関係に強く依存してきました。とりわけ、製造業における部品調達や観光産業におけるインバウンド需要は、地域にとって重要な収入源となっていました。

しかし、脱中国依存の動きが本格化する中で、各地の企業は代替調達の困難や消費動向の変化などに直面しており、過去のビジネスモデルを再構築せざるを得ない状況に置かれています。

以下の表は、いくつかの地域における主な依存分野と、脱中国依存への具体的な取り組み、現在直面している課題を簡潔に整理したものです。

地域別に見る脱中国依存の影響と対応

| 地域 | 主な依存分野 | 脱中国依存の取り組み例 | 現在の課題 |

|---|---|---|---|

| 関西(大阪・神戸) | 製造業・観光 | 調達先多様化、台湾・東南アジア誘致強化 | 原価上昇、人材確保の難しさ |

| 北陸 | 電機部品 | インド・ベトナム企業との連携推進 | 品質管理と納期対応の難度 |

| 九州(福岡) | 食品加工・物流 | 国内調達の強化、韓国市場との接続強化 | コスト競争力低下、物流費の上昇 |

このように、地域ごとに抱えるリスクや解決へのアプローチが異なる一方で、共通しているのは「中国に過度に依存していた構造」からの脱却が急務となっている点です。

関西地域が直面する脱中国依存の複雑性

関西は、古くからアジアとの交易やビジネス交流の中心地であり、中国との経済関係も他地域に比べて深い特徴があります。特に製造業や観光業では、中国企業とのサプライチェーンや、中国人旅行客の消費動向に大きく影響を受けてきました。

このため、脱中国依存の動きは、関西経済における既存モデルへの強い揺さぶりとなっています。例えば、部品供給元を中国から東南アジア諸国へシフトする動きがある一方で、品質や安定性の面で課題が残ります。また、観光産業ではインバウンド需要を欧米や東南アジアに振り向ける動きが進んでいますが、回復には時間がかかると見られています。

こうした状況を受け、地方自治体も従来の「対中依存型戦略」から、より広範な国際分散戦略への転換を図る動きを見せています。

地方企業が取るべき中長期的な視点

脱中国依存は短期的なコスト増や供給の不安定化といったリスクをもたらしますが、同時に中長期的には持続可能な経済構造への転換の好機ともなり得ます。地方企業が今後取り組むべきは、単なる代替調達ではなく、サプライチェーン全体の再設計や新市場の開拓です。

たとえば、ASEAN・南アジア・アフリカ市場への輸出戦略の再構築、現地パートナーとの連携強化、製品の高付加価値化といった取り組みは、脱依存を進める中で安定的な事業運営を支える柱になります。また、地元自治体との連携による助成制度や人材育成支援の活用も、地域経済全体の底上げに不可欠です。

脱中国依存という大きな流れのなかで、地方が生き残りをかけて何を選び、どこに軸足を置くのか。その判断が、今後の経済再編の成否を左右する重要な要素となっていくでしょう。

また、人材面での課題も見逃せません。中国からの調達や進出を前提に構築されていた体制は、言語・商習慣・技術管理を熟知した人材に支えられてきました。新たな進出先である東南アジアやアフリカ諸国では、現地のビジネス環境への適応力が求められ、語学力や異文化マネジメントに長けた人材の確保・育成が急務となっています。

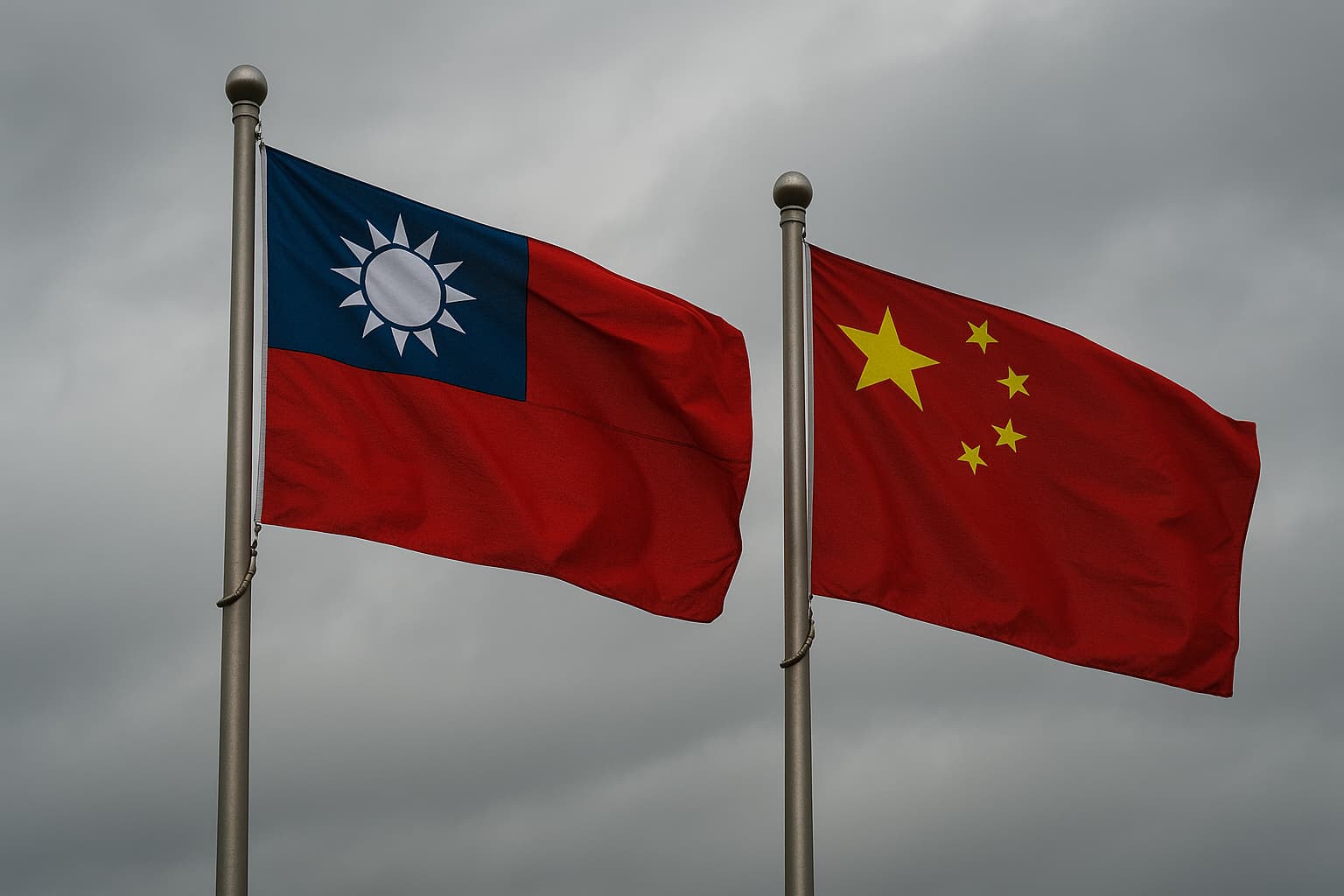

脱中国依存と台湾有事リスクの連動性

地政学的な緊張が高まる中で、「脱中国依存」は経済政策の領域だけでなく、安全保障の観点からも注目されています。特に台湾海峡における有事リスクは、単なる外交問題にとどまらず、日本を含むアジアのサプライチェーン全体に深刻な影響を及ぼすと見られています。

この章では、台湾有事と脱中国依存がどのように結びつき、企業や政府がどのような備えを進めているのかを、具体的なリスク評価や国際的な反応を踏まえて検討します。

台湾有事リスクが現実味を帯びるなかでの脱中国依存

台湾海峡の緊張はここ数年で急速に高まり、アメリカ・中国双方の軍事演習や外交的非難の応酬が続いています。これにより、「台湾有事は現実的リスクである」という認識が日本国内でも浸透しつつあります。

とりわけ問題視されているのは、台湾が世界半導体生産の中核を担っていることです。TSMCをはじめとする半導体大手の多くが台湾に製造拠点を置いているため、仮に軍事的緊張が顕在化すれば、世界中の製造業が大きな打撃を受ける可能性があります。

そのため、台湾有事リスクは「中国依存の脆弱性」と密接にリンクしており、サプライチェーンをどのように構築し直すかが喫緊の課題となっています。

なお、このテーマに関しては下記の記事でより詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

国際的な備えと日本企業の対応状況

台湾有事の可能性を前提に、各国はすでに戦略的な対策を進めています。たとえば、アメリカはTSMCに対してアリゾナ州での半導体製造拠点の建設を強く促しており、サプライチェーンの分散化を国家政策として推進しています。EUも同様に、自国での半導体生産能力を高める「欧州チップ法(European Chips Act)」を採択し、自立性の強化を目指しています。

一方、日本企業の対応はやや遅れが見られ、危機意識の面でもばらつきがあります。大手電機メーカーや素材メーカーの一部では、東南アジアやアメリカへの製造拠点移転が始まっていますが、中小企業では「今すぐの影響はない」として備えが進んでいない例も少なくありません。

こうした状況を受けて、日本政府も半導体産業の国内回帰を促す補助金政策や、米国との技術協力体制の強化を通じて、企業の行動変容を後押しする動きを見せています。

経済と安全保障を両立させる視座の重要性

台湾有事のような地政学リスクが現実味を帯びるなかで、経済政策と安全保障政策の分離はもはや困難です。脱中国依存の流れは、単なるコスト構造の再編ではなく、「供給の安全保障」という視点を取り入れることが求められています。

企業にとっては、調達の安定性・輸送ルートの多様性・規制リスクなど、多角的な視点からのリスク管理が必要となります。また、政府にとっては民間部門との連携を強化し、現場に即した支援体制を構築することが不可欠です。

経済と安全保障を切り離して考える時代は終わりを迎えつつあります。台湾有事という不確実性を直視したうえで、戦略的かつ柔軟な脱中国依存をどのように進めるか――今こそ、その問いに向き合う必要があります。

脱中国依存と新興国市場への転換

脱中国依存が加速する中、多くの国や企業が新たな調達先や販売先として注目しているのが、アフリカや東南アジア、南アジアをはじめとする新興国市場です。これらの地域は人口成長と経済発展のポテンシャルを兼ね備えており、「チャイナ・プラスワン」の選択肢として現実的な存在感を高めています。

本章では、中国依存の見直しと並行して進む新興国市場への転換の動きについて、政府の支援策、企業の取り組み、課題やリスクの視点から整理していきます。

新興国市場の可能性と注目される地域

新興国市場の魅力は、豊富な労働力、急成長する中間所得層、資源の存在、そしてコスト競争力の高さにあります。中でも、アフリカ諸国やASEAN地域は製造業やインフラ投資の受け入れ先として注目されており、実際に日系企業の進出事例も増えています。

政府はこれを後押しする形で経済連携協定(EPA)や投資協定の締結を進め、サプライチェーンの再構築を後押ししています。さらに、JETROや中小機構などの支援機関も現地調査やマッチング支援などを通じて企業のリスク低減を図っています。

こうした取り組みにより、脱中国依存の受け皿としての新興国市場は、短期的な代替先ではなく、中長期の成長戦略の柱として位置づけられつつあります。

日本企業の取り組みと現地展開の事例

新興国への展開は、単なる拠点の移転にとどまらず、現地の需要に合わせた事業展開が求められます。たとえば、アフリカ市場ではインフラ整備やアグリビジネス、医療分野でのニーズが高まっており、日本の技術や品質が受け入れられる素地が整いつつあります。

実際に、ケニアやエチオピアなどでは日本の製造業や商社が進出し、部品生産や物流サービスの提供を始めています。また、ベトナムやインドネシアでは、既に自動車・電機分野での生産拠点移転が進んでおり、サプライチェーンの分散化が現実のものとなっています。

新興国市場におけるリスクと課題

もっとも、新興国市場にはビジネス環境の不確実性やインフラの未整備、制度変更リスクなど、さまざまな課題も伴います。政治的安定性や法制度の整備状況によっては、事業継続に大きな支障をきたす可能性もあります。

また、現地パートナーとの関係構築や文化的なギャップの克服も無視できない要素です。特に日本企業は、品質や納期の厳格さに対する認識が現地とズレることも多く、事前の調整や研修制度の整備が重要となります。

こうしたリスクに対しては、現地進出前の調査・分析、段階的な投資、柔軟な事業モデルの構築など、多層的な戦略が不可欠です。

とくに課題となるのが、脱中国依存によって発生するコストの増加です。現地調達や輸送の効率性に課題を抱える新興国では、製造コストや物流費が上昇しやすく、その分が製品価格に転嫁される可能性があります。しかし、日本国内では価格競争の激しさから、企業が十分に価格転嫁できないケースも多く、採算性の確保が大きなハードルとなっています。

中国依存から多元化へ向かう戦略的転換

脱中国依存の文脈において、新興国市場への転換は単なる「代替」ではなく、供給網の多元化・柔軟化を実現するうえでの戦略的選択肢です。重要なのは、どの国に移すかではなく、どのような構造で分散・再設計するかという視座を持つことです。

一つの地域に過度に依存する構造は、政治・経済的ショックに対して極めて脆弱です。これからの企業には、「どこで何を作るか」「誰と組むか」「何を軸にするか」という問いを繰り返しながら、長期的視点でのグローバル戦略が求められています。

脱中国依存のまとめ

これまで中国に過度に依存してきた日本経済と企業活動は、いま転換点を迎えています。脱中国依存はもはや選択肢ではなく、経済安全保障の視点からも「前提」として位置づけられるべき課題となっています。ただし、単なるサプライチェーンの切り替えではなく、戦略的にどこに依存し、どこで自立するのかを設計し直す「戦略的依存」の再構築が求められます。

本記事で見てきたように、政府の支援策、企業の対応、新興国への進出、そして台湾有事など地政学リスクの影響まで、脱中国依存の動きは経済と安全保障が交錯する複雑な局面にあります。だからこそ、短期的な対応だけでなく、中長期の視座で「多元化」された構造づくりが不可欠です。

それぞれの地域や企業が直面する課題は異なりますが、共通するのはリスクを想定し、柔軟に対応できる体制を整えることです。今後の取り組みにおいては、自社だけで判断せず、専門家に一度相談してみることをおすすめします。