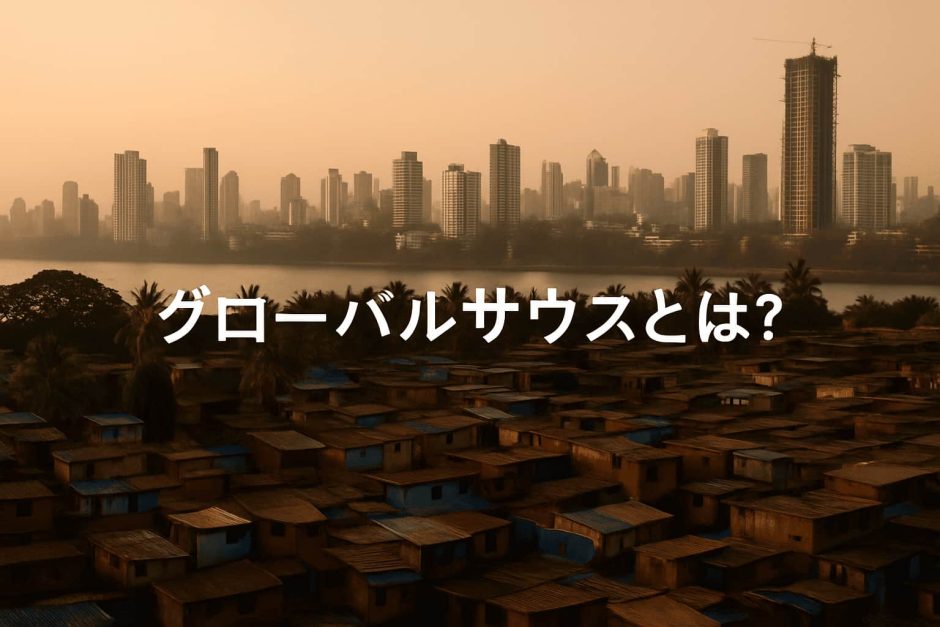

近年、国際社会におけるキーワードとして「グローバル・サウス」という言葉が注目を集めています。特にG20やBRICSといった国際枠組みでの存在感の高まりや、世界的なサプライチェーンの再構築が進む中で、この用語の意味と役割を正しく理解することは、国際貿易に関わるビジネスパーソンにとって欠かせません。

かつては「途上国」や「発展途上地域」として一括りにされていた国々が、今や世界経済の主役の一角を担いつつあります。

本記事では、「グローバル・サウス」とは何か、その定義、背景、国際貿易への影響、日本企業にとっての機会とリスクなどを丁寧に解説していきます。

「グローバル・サウス」とは?

「グローバル・サウス」とは、西洋中心の国際秩序に対抗し得る政治的・経済的に台頭する新興国グループを指す概念です。これは単に「貧しい国々」や「途上国」といった意味ではなく、国際社会において独自の存在感を強めつつある多様な国々を包括的に表す用語です。

この言葉の起源は1970年代の冷戦時代に遡り、「南北問題(North–South divide)」として知られる先進工業国(グローバル・ノース)と開発途上国(グローバル・サウス)との対立構造に由来しています。当時は経済格差や資源配分の不均衡が国際的課題として注目されていました。

しかし、現代において「グローバル・サウス」は単なる地理的分類ではなく、政治的立場や経済的成長段階に応じて柔軟に用いられる概念へと進化しています。厳密な定義があるわけではなく、文脈によって含まれる国や地域も変動するのが特徴です。

グローバルサウスに含まれる主な国と地域

グローバル・サウスに明確な国のリストがあるわけではありません。しかし、おおむね以下のような地域の国々が含まれると考えられています。

| 地域 | 国名 | 特徴 |

|---|---|---|

| アジア | インド、インドネシア、ベトナム、フィリピン、バングラデシュ など | 人口規模が大きく、経済成長率が高い。 製造業やIT産業が台頭 |

| アフリカ | ナイジェリア、ケニア、南アフリカ、エジプト、エチオピア など | 天然資源に恵まれ、若年層人口が多い。 都市化とインフラ整備が進行中 |

| 中南米 | ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、コロンビア、チリ など | 農業・鉱業資源が豊富。 地域経済統合とFTAへの積極参加が進む |

これらの国々は、それぞれ異なる社会経済的背景を持ちながらも、共通して「世界経済の新たな成長ドライバー」としての期待を受けています。

グローバル・サウスの経済的台頭と貿易への影響

グローバル・サウスに属する多くの国々は、近年急速な経済成長を遂げており、世界の貿易構造に大きな影響を与えています。中国の台頭以降、「世界の工場」はアジア全体に広がりつつあり、インドやベトナムは製造業拠点としての地位を確立しています。

また、アフリカ諸国もインフラ投資やデジタル化の進展により、新たな市場として注目を浴びています。これにより、貿易の一極集中(たとえば米中間など)が見直され、供給リスクを分散させる「多極化」の動きが活発化しています。

加えて、グローバル・サウス同士の貿易、いわゆる「南南貿易」も拡大しており、国際貿易の構図がより複雑で多様なものになりつつあります。

グローバル・サウスの国際機関での動きと貿易政策

グローバル・サウス諸国は、国際機関における発言力の強化を目指す動きを強めています。たとえば、BRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)に新たな加盟国を加える拡大戦略は、西側諸国の影響力に対抗する試みと見ることができます。

また、WTO(世界貿易機関)においても、知的財産権や農業補助金の見直しなどにおいて、グローバル・サウスの立場を反映した交渉が活発化しています。FTA(自由貿易協定)やEPA(経済連携協定)の締結も積極的に行われており、保護主義的な傾向と自由貿易推進の両面を併せ持つ戦略が展開されています。

グローバル・サウスは、単なる「途上国」ではなく、国際経済に影響力を持つ新興国群として注目されています。

その多様性と成長力は日本企業にとって新たな機会である一方、現地特有のリスクにも十分な配慮が必要です。

日本企業にとってのグローバル・サウスの可能性と課題

グローバル・サウスは、日本企業にとって今後の事業戦略を考える上で欠かせない地域です。特に人口増加と都市化が進む国々では、消費市場の成長が期待されており、製造、販売、調達といったさまざまな段階で新たなビジネス機会が広がっています。

中でも注目すべきは、新興中間層の台頭です。彼らは生活水準の向上とともに、自動車や家電、日用品、医療サービスなどへの需要を高めており、日本企業にとっては製品やサービスを現地化する絶好の機会となります。また、FTA(自由貿易協定)やEPA(経済連携協定)を活用すれば、関税の優遇措置を受けつつ競争力のある価格設定が可能です。

たとえば、ASEANとのEPAやインドとの包括的経済連携協定(CEPA)は、現地市場へのアクセスを後押ししています。さらに、アフリカではアフリカ大陸自由貿易圏(AfCFTA)の発効により、域内貿易が活性化しており、日本企業にもビジネス参入のチャンスが拡大しています。

こうした環境変化を受けて、近年ではグローバル・サウスにおける日本企業のプレゼンスの高まりが見られます。単なる生産拠点としての進出にとどまらず、以下のような多様な展開が進んでいます。

- 現地市場に合わせた商品開発・販売

- スタートアップ企業との協業

- 社会課題に対応するインクルーシブ・ビジネス

- サプライチェーンのリスク分散戦略

一方で、同地域には特有のリスクも存在します。政情不安、法制度の未整備、インフラの脆弱性などが、ビジネス環境の不確実性を高めています。加えて、通貨の急激な変動や資本規制、知的財産の保護に対する不安も、進出時の大きな懸念点です。現地パートナーとの連携においても、文化・商習慣の違いから摩擦が生じることがあり、信頼関係の構築には時間と工夫が求められます。

下表に、グローバル・サウスにおけるビジネス機会とリスクをまとめます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ビジネス機会 | 高成長市場の開拓、FTAによる関税優遇、現地製造コストの抑制、新興中間層向け商品・サービスの展開など |

| リスク | 政治・社会の不安定性、インフラ整備の遅れ、現地企業との連携難、知的財産保護の課題など |

このように、グローバル・サウスは魅力的な成長市場である一方で、リスクへの備えが不可欠です。進出を検討する際には、以下の点を重視すべきです。

- 現地の法制度や税制に関する正確な情報収集

- リスク分析に基づく進出形態の選定(単独進出・合弁など)

- 信頼できる現地パートナーとの関係構築

- 長期的視野に立ったブランド戦略と人材育成計画

これらの対応を通じて、リスクを最小限に抑えつつ、成長市場の果実を享受する道が開けるでしょう。

グローバル・サウスへの進出は、決して短期的な収益確保のためのものではありません。むしろ、将来を見据えた市場構造の変化への適応、サプライチェーンの再構築、多様化への取り組みといった、戦略的な経営判断が問われる領域です。

まとめ

グローバル・サウスとは、単に「南の国々」という意味ではなく、世界経済の構造転換を担う重要なプレイヤー群を指す概念です。これらの国々は、政治的にも経済的にも台頭しつつあり、今後の国際貿易の方向性に大きな影響を及ぼす存在となっています。

日本を含む先進国にとって、グローバル・サウスとの関係性は今後ますます重要になります。新興市場としての魅力を活かしながら、特有のリスクに対する理解と対策を講じることが、持続可能なビジネス展開への鍵となるでしょう。

貿易政策や事業戦略を検討する際には、こうした視点を取り入れることが求められます。より具体的な対応を検討する際には、専門家に一度相談してみることをおすすめします。