スマートフォンや自動車、家電製品など、私たちの生活に欠かせない製品の多くに使われている「半導体」。この半導体を巡る国際取引において、近年注目されているのが「関税」の影響です。

関税は単なる輸入コストの問題にとどまらず、各国の貿易政策やサプライチェーン全体に波及する要素となっています。

本記事では、半導体関税の基礎から、国際貿易への影響、各国の対応まで、わかりやすく整理して解説していきます。

半導体と関税の基本的な仕組み

半導体が国境を越えて流通する際には、関税が課されることがあります。まずは、その基本的な仕組みを押さえましょう。

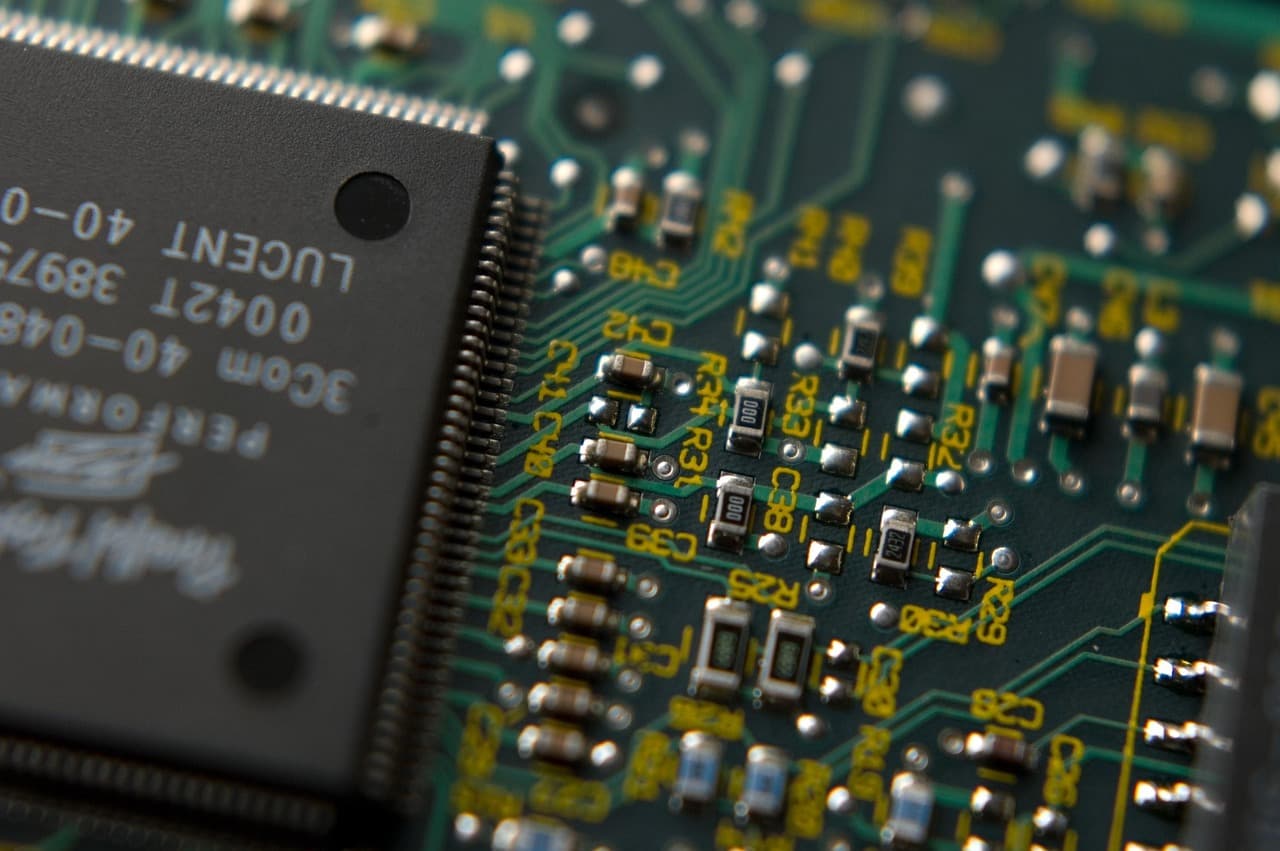

半導体とは何か

半導体とは、電気を通す「導体」と通さない「絶縁体」の中間的な性質を持つ素材で、情報処理や通信の根幹を支える電子部品に用いられます。代表的な製品には、メモリ、プロセッサ、センサー、ICチップなどがあり、これらは多くの国で設計・製造・組立が分業されており、極めて国際的な製品です。

こうした分業体制のもとでは、部品や装置が何度も国境を越えるため、関税の有無や税率が大きな経済的影響をもたらします。

関税とは何か、どのように決まるのか

関税とは、ある国が外国から輸入される商品に課す税金のことです。

基本的には、輸入品に価格の何パーセントを課す「従価税」と、数量や重量に応じて課される「従量税」に大別されます。関税率は各国の関税表に基づいて設定され、多くは世界貿易機関(WTO)のルールに則っています。

ただし、自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)により、特定の国や地域との間では関税が引き下げられる、あるいは無税となるケースもあります。

半導体にかかる関税の分類(HSコードなど)

貿易実務において、商品の分類にはHSコード(Harmonized System Code)が用いられます。これは国際的に統一された商品番号で、半導体製品も詳細に分類されています。以下に、主な半導体関連製品のHSコードと代表的な関税率を示します。

| 製品分類 | HSコード | 関税率(例:米国) | 関税率(例:EU) |

|---|---|---|---|

| メモリチップ | 8542.31 | 無税 | 無税 |

| プロセッサ(CPU) | 8542.32 | 無税 | 無税 |

| 半導体製造装置 | 8486.20 | 2.6% | 無税 |

このように、完成品である半導体自体は無税であることが多いものの、製造装置や周辺部品には関税が課される場合があり、製造コストや供給網に影響を与えます。

半導体製品に限らず、関税を正確に把握するためにはHSコードの理解と分類が不可欠です。HSコードの検索方法や分類基準については、以下の記事をご覧ください。

半導体の関税は、価格だけでなくサプライチェーン全体に影響を及ぼす重要な要素です。各国の政策や貿易摩擦に左右されるため、企業には柔軟なリスク対応が求められます。

関税が半導体の国際取引に与える影響

半導体の流通は、高度に分業化された国際的なサプライチェーンによって支えられています。このため、関税の導入や変更は、その流れに対して多面的な影響を及ぼします。単なるコスト増にとどまらず、調達戦略や生産拠点の選定、さらには貿易政策全体に波及する重要な要因となっています。

価格とコスト構造への影響

関税が課されると、輸入時のコストが上昇し、その分が製品価格に転嫁されることになります。とりわけ、半導体製造装置や素材など高価な資材に関税がかかる場合、製造原価に与える影響は大きく、結果として完成品の価格競争力が低下します。

こうした価格上昇は企業の収益性を圧迫するだけでなく、顧客の購買判断にも影響し、取引の継続性にも影を落としかねません。

サプライチェーンの再構築を促す動き

関税の影響を軽減するため、多くの企業がサプライチェーン全体の見直しを進めています。たとえば、特定の国からの調達に高い関税が課される場合、その国を避けて他の地域へ調達先を変更する動きが顕著です。

さらに、関税が発生しない、または低率で済む国・地域に生産拠点を分散する「拠点の最適配置」も活発化しており、税制と通商政策を踏まえた戦略的な拠点展開が求められる時代となっています。

貿易摩擦と供給リスク

半導体は地政学的な影響を受けやすい戦略的製品であり、貿易摩擦の影響が顕著に表れる分野です。近年では、米中間の関係悪化に伴い関税措置が強化され、それに応じて輸出入の流れが分断される事例が増加しました。

たとえば、中国製の半導体部品に高関税がかけられたことで、米国の企業は代替供給先を探す必要に迫られましたが、それによって納期の遅延やコスト上昇など、供給の安定性に深刻な影響が出ることとなりました。

このように、関税は経済的コストだけでなく、調達リスクの顕在化という側面からも企業の意思決定に大きな影響を与えています。

主要国の半導体関税政策と動向

関税政策は、単なる通商上の措置にとどまらず、国家の産業戦略や経済安全保障とも密接に関係しています。とりわけ半導体分野では、技術覇権をめぐる競争が激化する中で、各国の政策方針がそのまま関税制度や輸出入管理に反映されています。

ここでは、アメリカ、中国、EUおよび日本の最新の動向を見ていきます。

アメリカの政策と「CHIPS法」

アメリカは、半導体産業の自国内製造能力を強化するため、2022年8月に「CHIPS and Science Act(CHIPS法)」を成立させ、国内の製造拠点への大規模な補助金や税控除を導入しました。

これにより、台湾や韓国の大手メーカーによる米国内投資も加速しています。

関税面では、従来のWTOルールに沿って多くの半導体製品は無税での輸入が可能ですが、中国に対しては通商法301条に基づく追加関税が継続的に適用されており、IC製造装置や原材料も対象となっています。また、対中輸出には輸出管理規則(EAR)による制限も強化され、先端技術の流出防止という安全保障上の観点が重視されています。

中国の保護主義的傾向と輸出管理

中国は「中国製造2025」政策を柱に、半導体の国産化と技術自立を国家戦略として掲げています。その一環として、外国製の半導体製造装置や材料に対し、一部で輸入制限や国産化支援策を講じるなど、国内産業の育成を重視する政策が取られています。

さらに、政府主導で半導体ファンドを通じた資金支援や税制優遇を展開しており、技術開発と生産能力の拡充を急いでいます。

対外的には、アメリカによる制裁への対抗措置として、ガリウムやゲルマニウムなど希少素材について、輸出管理を強化する方針を示すなど、資源面での対抗的な動きも見られます。こうした措置は、国際的な供給網に不確実性をもたらし、貿易の安定性を脅かす要因ともなっています。

EU・日本の立場とFTA活用

EUおよび日本は、関税による産業保護よりも、自由貿易の枠組みを活用した競争力強化を重視しています。両者は2019年に発効した日EU経済連携協定(EPA)を通じて、半導体製品を含む多くの工業製品の関税を撤廃しており、これにより相互のサプライチェーンが強化されています。

また、日本はアジア太平洋地域を中心とした自由貿易協定(例:CPTPP、RCEP)への積極的な参加を進め、FTAを通じた関税の引き下げや通関手続きの簡素化を推進しています。EUもまた、域内産業支援とし半導体支援法(European Chips Act)の整備を進めつつ、国際協調を軸とした政策運営を基本としています。

これらの動きは、企業にとって安定した取引環境と予測可能性の高い調達体制を提供する基盤となっています。

半導体関税への企業の対応と戦略的判断

半導体を取り巻く関税環境が不安定化する中、企業には戦略的かつ柔軟な対応が求められています。単なるコスト削減ではなく、リスク分散や制度活用を含めた多面的な判断が重要です。

ここでは、実務で注目されている対応策を取り上げます。

原産地証明書とFTAの活用

自由貿易協定(FTA)の活用は、関税負担を軽減しながら国際競争力を維持する有効な手段です。各FTAでは、協定の締約国間であれば一定条件を満たす製品に対して関税を免除または軽減することが認められています。

その条件の中でも重要なのが、製品が「原産品」であることを証明する書類(原産地証明書)の提出です。

企業は、正確な原産地の管理体制を整備し、サプライヤーからの情報収集、製品の加工履歴の記録、原材料の構成比の把握といった作業を適切に行う必要があります。これらを怠ると、関税特恵が否認され、追徴課税のリスクが発生する可能性があります。

表:FTA活用における企業の留意点

| 項目 | 内容例 |

|---|---|

| 原産地基準の確認 | 加工度要件(例:特定のHSコードの変更など)を満たしているかの確認 |

| 書類の整備 | 原産地証明書、仕入証明書、製造記録などの正確な管理 |

| 社内体制の整備 | 貿易部門・生産部門・法務部門の連携によるコンプライアンス強化 |

| 税関との対応 | 税関からの事後調査に備えた記録保存、監査対応の体制構築 |

FTAを活用することで、関税コストを大幅に抑えることが可能となり、グローバル展開の競争力を維持する上で大きな利点となります。

FTAを活用する際に必要な原産地証明書の取得や管理方法、実務上の注意点については、以下の記事をご覧ください。

サプライヤーとの契約条件見直し

関税リスクは自社単独では完全にコントロールできないため、取引先との契約においてリスク分担を明確にすることが求められています。特に重要なのが、「関税負担条項(Customs Duties Clause)」の設定です。

この条項により、予期せぬ関税引き上げや貿易制限が発生した際の費用負担を事前に定めておくことで、想定外の損失やトラブルを回避できます。たとえば、「関税が発生した場合、売主が全額負担する」あるいは「関税額に応じて価格を見直す」といった具体的な記述が検討されます。

実務上は、インコタームズ(FOBやDDPなど)と合わせて契約書全体の整合性を保つことが重要です。こうした契約見直しは、単なるリスク回避にとどまらず、長期的な取引関係の安定にも寄与します。

拠点の分散化と地政学リスクの回避

地政学的リスクや通商摩擦の影響を受けやすい半導体分野では、生産や調達の「地理的多様化」が重要な戦略となっています。近年では、台湾や中国に集中していた製造・組立拠点を、ベトナム、タイ、マレーシア、メキシコ、インドなどの新興国に分散する動きが加速しています。

これにより、特定地域に依存することによる関税リスクや輸出規制の影響を緩和するだけでなく、各国のFTAや優遇税制を活用することも可能になります。また、ASEAN諸国やメキシコは複数の自由貿易圏に属しており、ハブとしての機能も期待されています。

ただし、拠点分散にはコストや管理の複雑化といった新たな課題も伴うため、単なる移転ではなく、事業全体の最適化を前提とした戦略設計が求められます。

まとめ

半導体はグローバルな供給網に支えられた産業であり、関税の有無や変動はその流れに大きな影響を与えます。特に、米中摩擦や各国の政策対応により、関税の役割は単なる税負担にとどまらず、経済安全保障の観点からも注目されています。

企業はこうした環境の変化に備え、調達や生産の見直し、FTAの活用など戦略的な判断が求められています。今後も情勢は流動的であり、最新情報を踏まえた対応が不可欠です。

半導体と関税を取り巻く動向を正しく理解するためにも、専門家に一度相談してみることをおすすめします。