日本国内で社会現象ともなったアニメ『鬼滅の刃』は、その勢いをそのままに海外市場へと進出し、驚異的な興行収入を記録しました。特に劇場版シリーズは、公開のたびに世界中の観客を魅了し、日本アニメが国際的な映画市場でも成功できることを証明する存在となっています。従来は国内市場中心だったアニメ映画の収益構造に大きな変化をもたらし、その影響は産業全体にも及んでいます。

本記事では、『鬼滅の刃』がいかにして海外で高い興行収入を達成したのかを多角的に分析し、その戦略や市場の反応、今後の展望までを丁寧に解説していきます。

鬼滅の刃が海外で達成した興行収入の歴史的快挙

『鬼滅の刃』劇場版シリーズは、日本のアニメ映画の歴史においても国際的な興行成績においても、明確な転換点を示した存在です。とくに『無限列車編』と『無限城編』は、それぞれ異なる時期と環境の中で、国内外のマーケットに強い影響を与えました。本セクションでは、これら2作品が達成した興行収入の記録と、その背景にある市場構造について詳しく見ていきます。

『無限列車編』が打ち立てた日本映画史の新記録

『鬼滅の刃』の劇場版シリーズは、日本国内での記録的ヒットのみならず、海外でも類を見ない成功を収めました。とくに2020年に公開された『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』は、日本アニメ映画の歴史を大きく塗り替える作品となりました。

本作の全世界興行収入は約4億8,645万ドルに達し、日本映画としては前例のないスケールに到達。日本国内においては、かつて不動の地位を築いていた宮崎駿監督の『千と千尋の神隠し』を抜き、国内歴代興行収入1位(約407.5億円)の座を獲得しました。

海外市場の中では、とくに北米における反応が注目されます。パンデミックの影響が残る中で、北米興行収入は約4,988万ドルを記録。日本のアニメ映画としては異例のヒットであり、字幕文化への抵抗感が強いとされる英語圏でも高評価を得たことが大きな要因と考えられます。

加えて、アジア太平洋地域でも堅調な数字を示しており、韓国で約3,066万ドル、台湾で約2,000万ドルという実績を残しています。公開タイミングやローカルマーケティングの最適化も、地域ごとの成果に影響を与えた要因の一つといえるでしょう。

『無限城編』によるグローバルIPとしての地位確立

2025年に公開された『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』は、前作の成功を確実に踏まえつつ、さらにグローバル市場への浸透を深める結果を生みました。

現時点での推定全世界興行収入は6億3,300万ドルに到達し、最終的には6億7,500万ドル前後に達すると見込まれています。これは、日本のアニメ映画としてのみならず、非英語映画としても歴代屈指の実績であり、国際的な映画市場の中でも異彩を放つ存在となっています。

注目すべきは、北米市場での急伸です。『無限城編』は北米でオープニング週末7,000万ドルという記録的なスタートを切り、現在までに1億1,580万ドルの興行収入を達成しています。これは、前作の北米収益を130%以上上回る伸び率であり、北米における『鬼滅の刃』ブランドの認知と評価が着実に高まっていることを示しています。

これらの成果は、アニメーションの枠にとどまらない「映画作品」としての完成度の高さに加え、ソニー傘下の配給会社クランチロールによるグローバルマーケティング戦略の成功によるものです。

また、制作費は推定約2,000万ドルとされており、この規模でROI(投資対効果)2,900%超を実現している点も見逃せません。

以下は、『鬼滅の刃』劇場版作品の興行収入を比較した表です。

『鬼滅の刃』劇場版シリーズの興行収入比較(日本円換算/概算)

| 作品名 | 全世界興行収入 | 日本国内興行収入 | 北米興行収入 | その他国際市場 | 公開年 |

|---|---|---|---|---|---|

| 無限列車編(2020) | 約 535億円(※) | 約 407億円(公式) | 約 55億円(110円換算) | 約 480億円(※) | 2020年 |

| 刀鍛冶の里編 (2023) | 約 79億円 (140円換算) | 約 39.7億円(公式) | 約 14.1億円(140円換算) | 約 64.7億円(概算) | 2023年 |

※出典:Box Office Mojo(2025年10月時点)、国内収入は各映画配給会社・映画産業統計より

※その他国際市場 = 全世界 − 北米 − 日本(概算)

※為替変動により実際の会計処理とは差異がある場合があります

『鬼滅の刃』劇場版シリーズの成功は、単なる一過性の現象ではなく、世界の映画市場における日本アニメの立ち位置を大きく引き上げた転換点といえます。この成功が他の日本アニメにもたらした波及効果は、今後のセクションで詳しく触れていきます。

鬼滅の刃が海外興行収入を拡大できたマーケティング戦略とは

『鬼滅の刃』が海外市場で記録的な興行収入を達成した背景には、作品自体の魅力だけでなく、緻密に計画されたマーケティング戦略の存在があります。配給方法の最適化、ローカライズの質、そしてSNSやデジタル文化との連動といった多面的なアプローチが、グローバルな収益拡大に直結しました。

ソニー/クランチロールによる配給戦略とターゲティング

『鬼滅の刃』のグローバル展開を主導したのは、ソニーグループ傘下のアニメ配信プラットフォーム「クランチロール(Crunchyroll)」です。同社は、北米や欧州、アジア各国での配給権を持ち、ユーザーデータを活用した地域別ターゲティングを行っています。

たとえば、アクティブ視聴者が多い地域では上映館数やプロモーション頻度を強化し、逆に反応が限定的な地域では限定公開やイベント上映を採用するなど、柔軟な公開戦略を展開。これにより、配給リスクを最小限に抑えつつ、最大の収益を狙える構造が構築されました。

また、SNSでの言及数、評価スコア、前作の観客属性などをもとに、現地で最も訴求力の高い訴求軸を明確化した上で広告展開が行われており、これが劇場動員にも直結しました。

吹替・字幕の両対応による観客層の拡張

海外でのアニメ映画配給において重要となるのが「言語戦略」です。『鬼滅の刃』は、英語を中心とした多言語へのローカライズを徹底し、吹替版・字幕版を同時提供する形で、観客の選択肢を広げました。

この二重戦略はとくに北米市場で効果を発揮しました。従来、字幕に抵抗のある一般層はアニメ作品を避ける傾向がありましたが、高品質な英語吹替版によりハードルを下げることに成功。一方で、コアなアニメファンに向けては、字幕版を上映することで期待に応えました。

また、英語吹替版の品質向上にも注力されており、現地で人気の声優や俳優を起用することで話題性を高め、アニメに馴染みのない一般層の来場も促進されました。これにより、特定層に限定されがちだったアニメ映画の観客層を、より広く多様な層へと拡張することに成功したのです。

イベント上映とSNSによる熱量維持

『鬼滅の刃』が採用したもう一つの特徴的な手法が、TVアニメシリーズの劇場イベント上映という新しい収益モデルです。たとえば『刀鍛冶の里編』では、前シリーズの総集編と新シリーズの第1話を劇場で先行公開する形をとり、シーズン移行期の話題性と収益性を同時に確保しました。

このモデルは短期間の限定公開でありながら、ファンにとっては「プレミアムな視聴体験」を提供するイベントとして機能し、高単価チケットでも十分な動員を得ることができました。

さらに、SNSでの戦略的拡散も大きな役割を果たしました。特に北米やアジア地域では、ファンによる投稿やミーム、レビュー動画などが爆発的に拡散され、作品への注目を飛躍的に高めました。

また、公式SNSアカウントは、現地時間に合わせた情報発信を徹底しており、「現地ファンとの距離の近さ」を意識した運用が行われています。これが継続的なファンエンゲージメントの維持につながり、リピーター動員にも好影響を及ぼしています。

劇場体験の「特別化」による高単価戦略

『鬼滅の刃』が意識的に行っているのが、劇場で観ることの価値を強調する演出です。Dolby CinemaやIMAXなどの特別上映フォーマットを活用し、通常上映との差別化を図ることで、チケット単価の引き上げに成功しています。

また、公開初週には来場者特典を配布するなど、リピーターを生み出す工夫も効果的です。このように、物語や映像の内容だけでなく、観賞体験そのものを「イベント化」することで、ファンの熱量と支出意欲を最大限に引き出す戦略が取られています。

複合戦略の相乗効果で築いた成功モデル

これらのマーケティング施策は、単体で効果を発揮するだけでなく、相互に補完し合う形で展開されていることが『鬼滅の刃』の特徴です。データに基づく戦略的配給、言語対応による層の拡張、SNSによる話題づくり、劇場体験の差別化。

それぞれが連動することで、単なるアニメ作品の枠を超え、国際的な劇場コンテンツとしての地位を確立しました。

これにより、『鬼滅の刃』は海外市場におけるアニメ映画の可能性を大きく広げる成功事例となり、今後のIP展開においても重要なモデルケースとして参照されることになるでしょう。

海外で人気を集める日本のアニメの最新動向については、以下の記事でも詳しく紹介しています。

鬼滅の刃の海外興行収入とIPエコシステムの相乗効果

『鬼滅の刃』は、単体のアニメ作品として成功しただけではなく、原作漫画・テレビシリーズ・ゲーム・グッズなどと連動した高度なIP(知的財産)展開によって、非常に効率的な収益構造を築いています。とくに海外においては、劇場興行が他の収益源を喚起する役割を果たし、全体としての経済効果を大きく押し上げています。

本セクションでは、こうした「IPエコシステム」の仕組みと、劇場版が果たす中心的な役割について分析します。

漫画・アニメ・映画の連動が生む強固な収益基盤

『鬼滅の刃』のIPとしての強みの一つは、原作漫画の販売実績に裏打ちされた世界的なファンベースです。集英社によると、2024年時点での全世界累計発行部数は2億2,000万部に達し、そのうち約5,600万部が海外で販売されています。

この数字は、『ONE PIECE』や『NARUTO』といった長期連載作品に匹敵する規模であり、劇場版公開時にはすでに高い知名度と期待感を持った層が形成されていました。

TVアニメシリーズの成功も、劇場版へのスムーズな動員に貢献しました。特にufotable制作による映像クオリティの高さは、SNSやレビューサイトを通じて国際的にも高く評価されており、「アニメはTVで観るもの」という固定観念を覆すきっかけとなりました。これにより、劇場での鑑賞が自然な選択肢となり、海外でも高単価チケットの販売が可能になったのです。

「映画館で観るべき作品」としてのブランディング

『鬼滅の刃』の劇場版は、その演出・音響・映像表現のいずれにおいても、「映画館で観るべき作品」としてのブランディングが成功しています。これは興行収入そのものを押し上げるだけでなく、グッズや原作漫画、ストリーミング視聴といった他の消費行動にも波及効果をもたらしました。

とくに印象的なのは、イベント上映やIMAX、Dolby Cinemaなどのプレミアムフォーマットが積極的に活用された点です。こうした上映形態は、観客に「映画館でなければ体験できない」という特別感を提供し、リピーター層の形成にもつながりました。

このような施策により、劇場体験が他のメディア体験と競合するのではなく、むしろ補完し合う形で観客の作品理解と熱量を高めています。

商品・ライセンス展開の起点としての劇場版

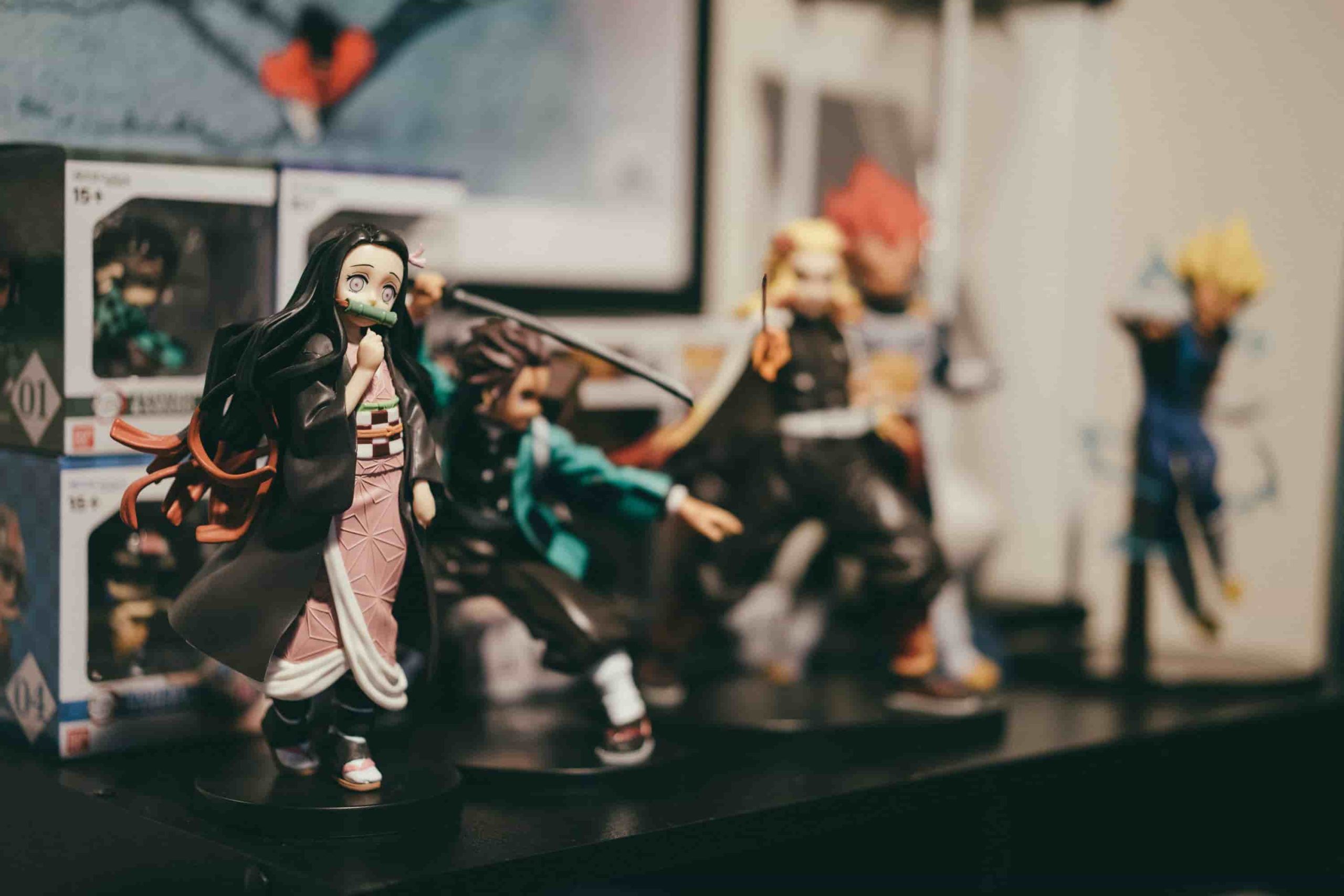

劇場版の公開は、単なる映像コンテンツの提供にとどまらず、IP全体のマーケティング起点としても機能しています。実際、公開時期に合わせて関連グッズの新商品が大量に投入され、海外でもフィギュアやアパレル、生活雑貨などが人気を集めました。

特に北米では、クランチロールのECプラットフォームと連携し、劇場上映後すぐに商品展開を強化。上映館内での限定グッズ販売や、上映記念コレクターズアイテムなども企画され、映画体験を物理的な商品へと転換する導線が巧みに設計されています。

これにより、劇場興行収入を上回る規模の二次的収益(マーチャンダイジング)が期待できる構造が成立しており、IPの経済価値を最大限に引き出す仕組みが整えられているといえます。

高効率な収益構造を裏付ける数値データ

『鬼滅の刃』劇場版の収益効率は、他の大型映画作品と比較しても際立っています。たとえば『無限城編』の制作費は約2,000万ドルと見積もられており、仮に全世界で6億ドル以上の興行収入を上げた場合、ROI(投資対効果)は2,900%超に達する可能性があります。

これは、CGや大規模セットが必要なハリウッド映画と比較して、日本のアニメーションが持つ生産コストの低さと収益性の高さを示す代表的な事例です。特にufotableのように、高品質なアニメーションを少人数体制で効率よく制作できるスタジオが支えている点も注目に値します。

以下に、この収益効率に関する数値をまとめた表を示します。

『鬼滅の刃』劇場版の収益効率に関する主要データ(確定情報のみ)

| 指標 | 数値・実績 |

|---|---|

| 原作漫画の全世界累計発行部数 | 約2億2,000万部(うち海外5,600万部) |

| 『無限列車編』の制作費 | 約1,575万ドル(約17億円) |

| 『無限列車編』の全世界興行収入 | 約4億8,645万ドル(約535億円) |

| 『刀鍛冶の里編』の全世界興行収入 | 約5,631万ドル(約79億円) |

※出典一覧

原作漫画の発行部数:集英社発表(2024年12月時点)、オリコンニュース

『無限列車編』の制作費・興行収入:The Numbers および Box Office Mojo

『刀鍛冶の里編』の興行収入: Box Office Mojo

劇場版が果たす「起点」としての役割

このように、『鬼滅の刃』の劇場版は、単なるアニメ映画の枠を超えて、IP全体の経済活動を喚起する重要な起点となっています。興行収入という直接的な成果だけでなく、関連メディアや商品展開への波及効果が収益全体を押し上げ、ブランド価値を一段と高めています。

このモデルは、アニメーション作品が持つ潜在力を最大限に引き出す仕組みとして、今後のIPビジネスにとって極めて有効な成功例といえるでしょう。

海外で成功を収めた他の日本アニメの戦略については、こちらの記事も参考になります。

鬼滅の刃の海外興行収入から見るアニメ業界の今後と世界展開の展望

『鬼滅の刃』の劇場版シリーズが記録した海外興行収入は、日本のアニメ業界に大きな示唆を与えるものでした。その成功は、一作品の成果にとどまらず、アニメというジャンル全体のグローバルな市場価値を再定義し、制作・配給・収益モデルの枠組みに変革を迫っています。

本セクションでは、鬼滅の刃の実績から見えてくる日本アニメ業界の今後と、世界展開における戦略的視点について考察します。

劇場公開モデルの再評価と多様化

従来、日本のアニメ作品の劇場版は、TVシリーズのスピンオフやサイドストーリー的な位置付けで制作されることが多く、収益の中心はあくまで国内市場にありました。しかし『鬼滅の刃』では、原作の主要エピソードをそのまま劇場で展開するという手法がとられ、これがTVアニメと劇場映画の関係性を再定義するきっかけとなりました。

この新しい形式は、単なる映像再編集ではなく、「劇場クオリティ」で描かれた本編の延長線として観客に受け入れられ、高単価チケットでも十分な満足度と動員を実現しました。今後は、TVと映画の境界を意図的に曖昧にしつつ、ストリーミングとの連携やイベント上映といった形式の多様化がさらに進むと予想されます。

また、劇場公開による話題性とブランド強化が、TVシリーズや配信コンテンツ、さらにはグッズ販売など他の収益源にも波及する構造が注目されており、制作会社や配給会社は今後、より戦略的な「公開タイミング」と「公開形態」の設計を迫られることになるでしょう。

グローバル市場重視への転換

『鬼滅の刃』が示したもう一つの重要な変化は、収益構造の「国内依存からの脱却」です。とくに無限城編においては、北米市場の収益が飛躍的に伸び、アニメ作品が英語圏で主流映画と競り合える段階に入ったことを示しました。

近年では、日本アニメの海外収益が国内を上回る状況が定着しつつあり、経済産業省の発表によると、2023年にはアニメ関連の海外収益が112.5億ドル、国内が106億ドルと逆転現象が起きています。鬼滅の刃は、この流れを象徴する存在であり、グローバル展開を前提とした企画・制作・配給のあり方が今後の業界標準となることは確実です。

各スタジオや配給会社は、初期段階から海外展開を視野に入れ、字幕・吹替の同時制作や現地パートナーとの連携、SNSプロモーションの地域最適化といった施策が必須になります。

他作品・IPへの波及効果と模倣可能性

『鬼滅の刃』の成功は、他のアニメIPにも波及効果をもたらしています。たとえば『呪術廻戦』『スパイファミリー』『ONE PIECE FILM RED』なども、劇場展開において海外市場を強く意識した施策を取り入れており、興行収入や観客動員において一定の成果をあげています。

しかし、鬼滅の刃の成功モデルがすべての作品にとって再現可能かというと、そう単純ではありません。大きな要因の一つは、作品の構造的魅力と映像演出力の高さです。短期完結型でありながら、キャラクターと物語の普遍性があり、Ufotableによる超高品質なビジュアル表現が「劇場で観るべき作品」という価値を高めました。

つまり、同様の海外展開を目指す他IPは、単に模倣するのではなく、自作品の特性に最も適した戦略を練る必要があります。内容に即した制作体制、ローカライズの設計、SNSの活用方法など、一貫性と現地理解に基づく展開が鍵となります。

人材・制作環境の整備という課題

グローバル展開が加速する一方で、現場の制作体制や人材の問題も浮き彫りになりつつあります。アニメスタジオの多くは依然として人的リソースや予算の制約が大きく、過密なスケジュールと低単価な外注構造が慢性化しています。

『鬼滅の刃』を手がけたUfotableのように、一定の予算を確保し、内製体制で映像品質を維持するスタジオは例外的存在です。今後、業界全体で制作体制の再構築とクリエイターの待遇改善が進まなければ、世界からの需要に応える供給力を持続的に維持することは困難です。

また、文化的多様性への配慮や著作権管理の複雑化といった海外展開ならではの課題も存在し、今後はクリエイティブとビジネスの両面における専門人材の育成が求められます。

長期的なブランド価値の構築へ

『鬼滅の刃』のグローバル成功は、短期的なヒットではなく、長期的なブランド価値の形成が可能であることを示しました。映画公開、TVシリーズ、ゲーム、グッズといった各事業が有機的に連動しながら、ファンとの関係を深めていくIP戦略は、今後の日本アニメの標準モデルとなる可能性を秘めています。

このようなブランド設計が可能となるのは、単に商業的な成功だけでなく、作品に対する制作者側の哲学と品質へのこだわりがあるからこそです。今後、日本アニメが国際舞台で確固たる地位を築いていくには、作品一つひとつにおいてこの視点が求められるようになるでしょう。

まとめ

『鬼滅の刃』は、海外興行収入においても歴史的成功を収め、日本発アニメIPが国際市場で主役になれることを証明しました。劇場版を起点としたIPエコシステムの構築、配給・ローカライズ戦略の巧妙さ、そして高品質な映像表現が、収益とブランド力の両面で突出した成果を生み出しています。

本作の成功はアニメ業界全体にとって一つの転換点となり、今後の作品づくりや市場戦略に多くの示唆を与えるものです。新たなグローバル時代において、日本のアニメが持続的に成長していくには、作品ごとの特性を活かした柔軟な展開と、構造的な制作環境の整備が不可欠です。

海外展開を検討している企業・クリエイターの方は、一度アニメビジネスに詳しい専門家に相談してみることをおすすめします。