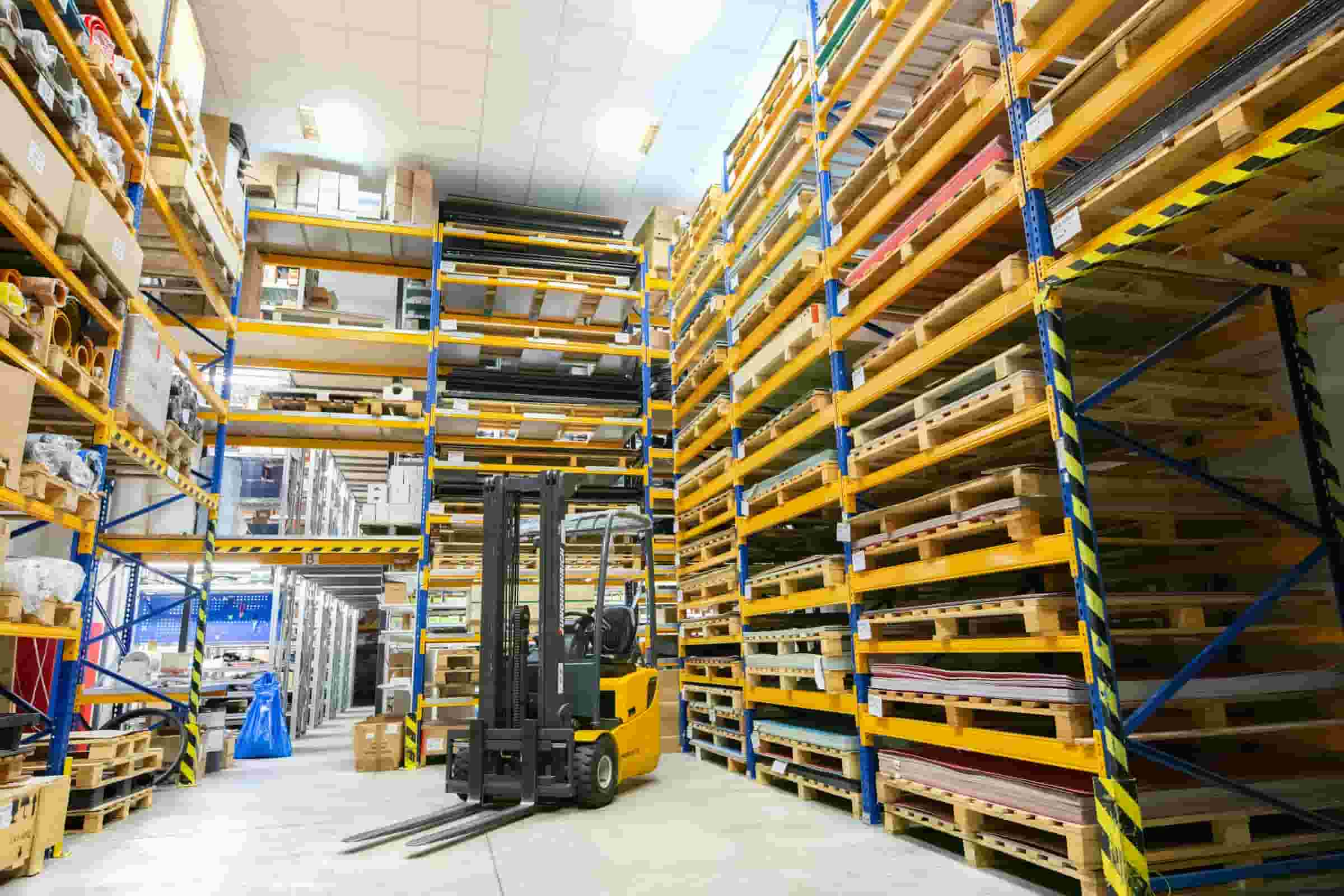

国際貿易において「保税倉庫」は重要な役割を果たします。これは、輸入貨物を関税の支払いを猶予したまま保管できる特別な倉庫であり、企業の資金繰りの効率化や物流の最適化に貢献します。

近年、貿易のグローバル化が進む中で、保税倉庫の活用はさらに注目されています。特に、ECビジネスや製造業においては、柔軟な在庫管理やコスト削減の手段として有効です。

本記事では、保税倉庫の種類やメリット、活用事例、手続き方法について詳しく解説します。

保税倉庫とは?

保税倉庫とは、輸入貨物を関税や消費税を支払うことなく一定期間保管できる倉庫であり、貿易の効率化やコスト削減に貢献する重要な施設です。企業は保税倉庫を利用することで、関税の支払いを先延ばしにし、資金繰りの柔軟性を高めることができます。

また、再輸出する場合は関税が免除されるため、国際貿易の拠点として活用されています。

さらに、保税工場では輸入した原材料を加工し、完成品を輸出することで関税負担を軽減できるため、製造業にとっても大きなメリットがあります。一方で、保税倉庫の運営には税関の許可が必要であり、貨物の入出庫管理や定期的な報告義務が課されるため、厳格な管理体制が求められます。

近年では、デジタル技術の導入により貨物管理の効率化が進み、さらに環境負荷の低減を目的としたカーボンニュートラルな倉庫運営も注目されています。企業は各国の制度や規制を確認しながら、適切な計画を立て、戦略的に保税倉庫を活用することが求められます。

保税倉庫は関税・消費税の支払いを猶予でき、資金繰りの改善や物流効率化に役立ちます。一方で、許可取得や厳格な管理義務が伴うため、計画的な活用が求められます。

保税倉庫の種類と特徴

保税倉庫には、一般保税倉庫、特定保税倉庫、保税工場、保税展示場の4種類があり、それぞれ異なる機能と用途を持ちます。一般保税倉庫は企業が輸入貨物を一定期間保管でき、再輸出や国内販売前の在庫管理に適しています。

特定保税倉庫は認可を受けた企業のみが利用でき、大企業向けの専用倉庫として機能します。保税工場は輸入原材料の製造・加工が可能で、加工後に輸出することで関税を抑えられます。

保税展示場は国際見本市や展示会向けに貨物を保管でき、展示目的での一時的な輸入に活用されます。これらの保税倉庫は、関税支払いを保留できるため、輸入企業の資金繰りを改善し、貿易の柔軟性を高める重要な役割を果たします。

企業は用途に応じて最適な保税倉庫を活用することで、物流の効率化やコスト削減を図ることが可能です。

| 種類 | 特徴 | 用途 |

|---|---|---|

| 一般保税倉庫 | 企業が貨物を一定期間保管可能 | 再輸出・国内販売前の保管 |

| 特定保税倉庫 | 認可された企業のみ利用可 | 大企業向けの専用保管 |

| 保税工場 | 製造・加工が可能な倉庫 | 原材料の輸入・加工後の輸出 |

| 保税展示場 | 展示目的での保管が可能 | 国際見本市や展示会用 |

保税倉庫は、通常の倉庫と異なり、関税支払いが保留されるため、輸入企業にとって資金繰りの柔軟性が向上します。

保税倉庫のメリットとデメリット

保税倉庫の利用には多くの利点がありますが、いくつかの制約も伴います。保税倉庫の利用には、関税・消費税の繰延べや再輸出時の関税免除などのメリットがあります。これにより、企業は資金繰りの柔軟性を高め、キャッシュフローを改善できます。また、物流の効率化により、輸送コストの削減や在庫管理の最適化が可能になります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 関税・消費税の繰延べが可能 | 許可取得や管理手続きが必要 |

| 再輸出時の関税免除 | 保管期間に制限がある |

| 物流の効率化によるコスト削減 | 監査・報告義務が発生 |

一方で、保税倉庫を利用するには許可の取得や厳格な管理手続きが必要となり、事務負担が増えます。また、貨物の保管期間には制限があり、期限を超えると関税の支払いが発生するリスクがあります。

さらに、定期的な監査や税関への報告義務が課せられるため、運用には専門知識が求められます。こうしたメリットとデメリットを考慮しながら、企業は保税倉庫を適切に活用する必要があります。

保税倉庫の活用事例

保税倉庫は、さまざまな業界で活用され、貿易や物流の効率化に貢献しています。輸出入企業では、輸入品を販売直前まで保管し、販売が決まったタイミングで関税を支払うことで資金繰りを最適化できます。

ECや越境ビジネスでは、国外顧客向けの商品を保税倉庫に保管し、注文が入るとすぐに発送することで配送の迅速化を実現しています。

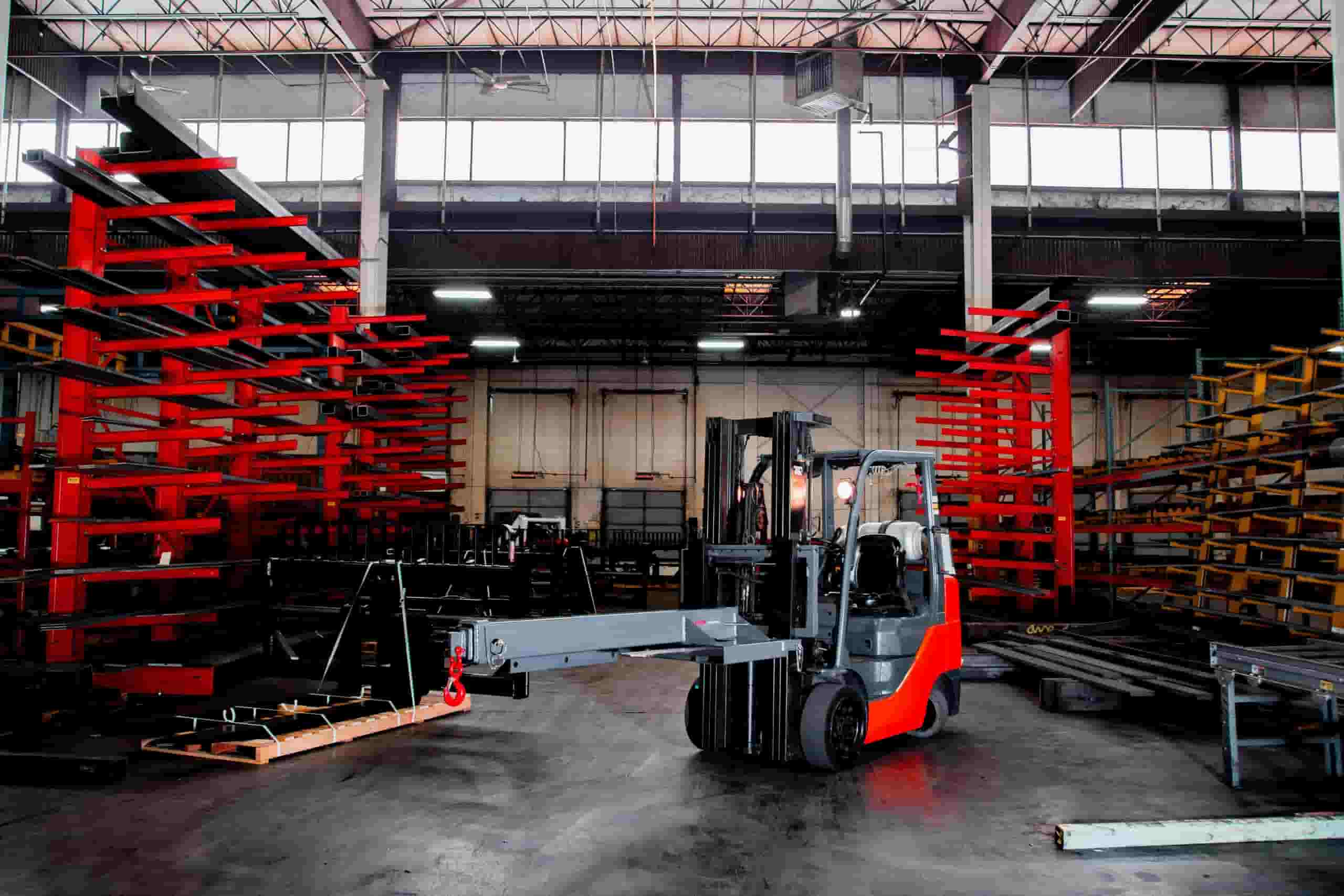

製造業では、海外から部品を輸入し、保税倉庫内で組み立てを行った後、完成品を再輸出することで、関税コストを抑えながら国際的な生産体制を構築しています。これらの事例からも、保税倉庫は企業のコスト削減や物流の効率化において重要な役割を果たしていることがわかります。

| 活用業界 | 具体的な活用方法 |

|---|---|

| 輸出入企業 | 輸入品を販売直前まで保管し、必要なタイミングで関税を支払う |

| EC・越境ビジネス | 国外顧客向けの在庫を保管し、注文後に迅速配送 |

| 製造業 | 部品を輸入し、保税倉庫内で組み立て後、完成品を再輸出 |

保税倉庫を利用するための手続き

保税倉庫を利用するには、税関の許可が必要であり、いくつかの手続きを経る必要があります。まず、許可申請として、企業は税関に対し、保税倉庫の利用許可を申請します。その際、倉庫の管理体制や貨物の種類などの詳細な情報を提出する必要があります。

次に、貨物管理では、入庫・出庫の際に詳細な記録を作成し、貨物の流れを厳格に管理しなければなりません。誤った管理を行うと税関からの指導や罰則の対象になる可能性があります。

さらに、定期報告として、倉庫内の貨物状況を税関に定期的に報告する義務があります。

これらの手続きを適切に行い、税関の審査をクリアすることで、保税倉庫の利用が可能になります。企業は正確な管理体制を整え、適切に運用することが求められます。

| 手続き | 詳細 |

|---|---|

| 許可申請 | 保税倉庫の利用許可を税関に申請 |

| 貨物管理 | 入庫・出庫時の詳細な記録が必要 |

| 定期報告 | 税関に対して定期的な報告が義務付けられる |

企業は適切な書類を準備し、税関の審査を受けることで、保税倉庫の利用が可能になります。

主要国の保税倉庫制度の比較

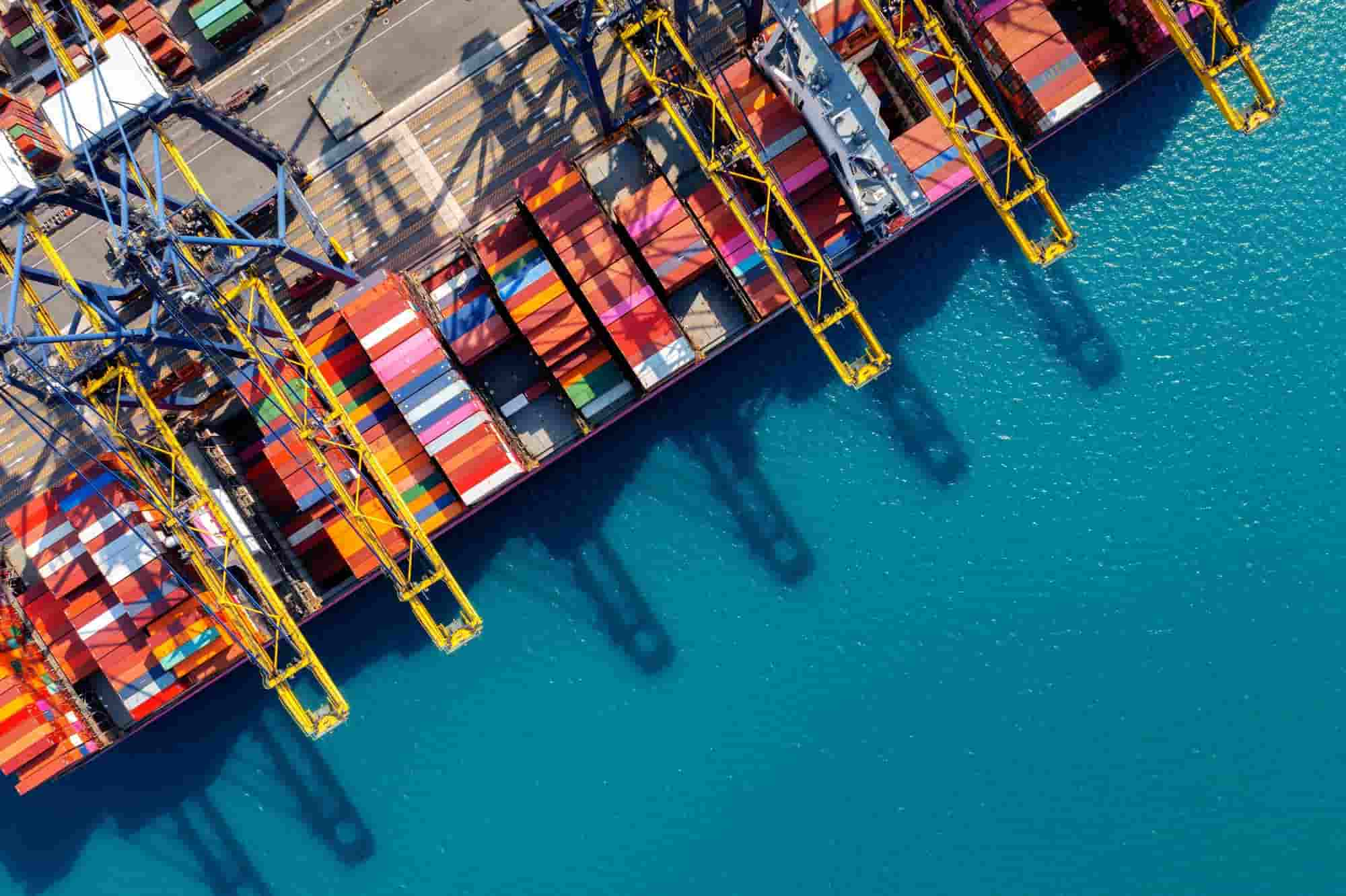

各国の保税倉庫制度は異なる特徴を持っており、企業の貿易戦略に影響を与えます。日本は再輸出貨物向け、アメリカは加工品も免税対象、中国は加工貿易を重視、EUは物流の最適化を重視している点が特徴です。

企業は、進出先の制度を十分に理解し、最適な保税倉庫を選択することが重要です。

| 国名 | 主な特徴 | 免税対象 |

|---|---|---|

| 日本 | 保税倉庫の許可制 | 再輸出貨物 |

| アメリカ | FTZ(自由貿易ゾーン)制度 | 製造・加工品も対象 |

| 中国 | 保税区(Bonded Area)制度 | 加工貿易貨物 |

| EU | 仮陸揚げ保税倉庫制度 | 再輸出貨物 |

日本の保税倉庫制度

日本では、保税倉庫は税関の許可制で運営されており、厳格な管理が求められます。主な免税対象は再輸出貨物であり、輸入後に国内販売する場合は関税を支払う必要があります。

企業は関税支払いを保留しながら、保税倉庫内で貨物を保管し、最適なタイミングで輸入手続きを進めることができます。この制度は、在庫管理の柔軟性向上や貿易コストの削減に役立っています。

アメリカのFTZ(自由貿易ゾーン)制度

アメリカでは、自由貿易ゾーン(FTZ: Foreign Trade Zone)制度が導入されており、保税倉庫だけでなく、製造・加工品も免税対象となる点が特徴です。企業は、関税を支払わずに原材料をFTZ内に輸入し、製造・加工後に国内販売または再輸出することで、関税負担を軽減できます。特に、自動車や電子機器メーカーがFTZを活用し、コスト削減を実現しています。

中国の保税区(Bonded Area)制度

中国では、保税区(Bonded Area)制度が採用されており、特に加工貿易貨物が免税対象となります。企業は原材料を関税なしで輸入し、保税区内で製造・加工を行った後、完成品を輸出することで、コストを抑えながら貿易を行うことができます。この制度は、中国が製造拠点としての競争力を高める要因の一つとなっており、多くの外資系企業が活用しています。

EUの仮陸揚げ保税倉庫制度

EUでは、仮陸揚げ保税倉庫制度が導入されており、再輸出貨物が免税となる仕組みになっています。この制度により、EU内の物流拠点で貨物を一時保管しながら、最適な国へ輸送することが可能です。

特に、欧州各国への販売戦略を考える企業にとって、EUの保税倉庫は柔軟な物流管理を実現する重要な手段となっています。

保税倉庫の最新動向と今後の展望

近年、物流のデジタル化や国際貿易の変化に伴い、保税倉庫の役割も進化しています。企業は、従来の物流効率化だけでなく、新しい技術や環境への配慮を取り入れた運営を求められています。ここでは、最新の動向と今後の展望について詳しく解説します。

デジタル化の進展と保税倉庫のスマート化

保税倉庫の管理には従来、紙ベースの記録や手作業による管理が多く、手続きの煩雑さが課題となっていました。しかし、近年は電子管理システムの導入が進み、貨物のリアルタイム追跡や在庫管理の精度が飛躍的に向上しています。

特に、IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)を活用した在庫管理により、貨物の入出庫状況を自動的に記録し、最適な配送計画を立てることが可能になっています。ブロックチェーン技術を活用したデータ管理システムの導入も進んでおり、取引履歴の透明性が向上し、税関手続きの迅速化が図られています。

このようなデジタル技術の進展により、保税倉庫の業務効率が向上し、管理コストの削減が期待されています。将来的には、AIを活用した貨物の需要予測や、自動倉庫ロボットによる物流の自動化も進むと予測されます。

グローバル貿易の変化と保税倉庫の戦略的配置

近年、地政学的リスクや貿易摩擦の影響を受け、多国籍企業は保税倉庫の配置を戦略的に見直しています。特に、新型コロナウイルスのパンデミックやウクライナ危機などの影響により、サプライチェーンの分散化とリスク管理の重要性が高まっています。

このため、企業は特定の国や地域に依存せず、複数の拠点に保税倉庫を配置する動きが進んでいます。たとえば、中国に依存していた製造業が、東南アジアや中東地域に新たな保税倉庫を設置し、物流リスクを分散する動きが見られます。

また、米中貿易摩擦の影響で、ASEAN諸国やインドが保税倉庫の新たなハブとして注目されており、税制優遇を活用した新たな物流拠点が拡大しています。これにより、企業はコスト削減とともに、柔軟な物流体制を構築することが求められています。

環境対策とサステナビリティの推進

近年、持続可能な物流の実現が求められる中で、保税倉庫の環境対策も重要なテーマとなっています。特に、企業のESG(環境・社会・ガバナンス)投資の拡大により、保税倉庫の運営においても環境配慮が不可欠になっています。

具体的には、以下のような取り組みが進んでいます。

| 取り組み | 詳細 |

|---|---|

| 再生可能エネルギーの活用 | 太陽光発電や風力発電を導入し、保税倉庫の運営エネルギーをクリーンなものに切り替える動きが進んでいます。 |

| カーボンニュートラル倉庫 | CO2排出量を削減するため、省エネルギー設備や電動フォークリフトの導入が拡大しています。 |

| エコ包装の導入 | 再利用可能なパッケージや、環境に優しい素材を使用した貨物の梱包が増えています。 |

また、EUをはじめとする先進国では、企業に対し「サプライチェーン全体での環境配慮」を求める規制が強化されています。これにより、企業は環境負荷の低い物流戦略を構築し、持続可能な貿易を実現することが求められています。

まとめ

保税倉庫は、関税の繰延べや物流の最適化を実現し、輸出入企業や製造業にとって資金繰りやコスト削減に大きく貢献する仕組みです。ただし、利用には税関の許可や厳格な貨物管理、監査・報告義務が伴い、制度や規制を十分に理解した上での運用が欠かせません。

企業が保税倉庫を効果的に活用するには、最新の制度や環境規制を確認しつつ、最適な戦略を構築する必要があります。実際に導入を検討する際には、税関や貿易の専門家に相談することをおすすめします。